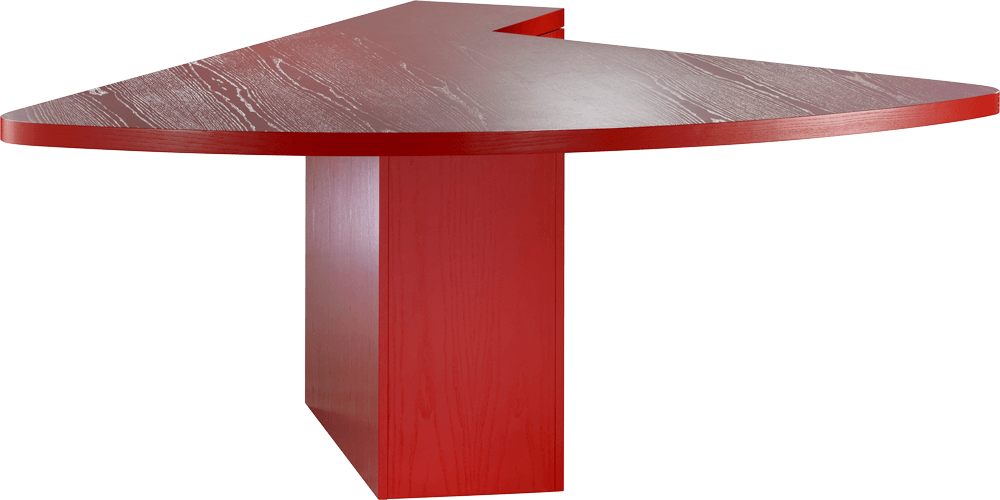

M1

Ess-, Schreib- oder Konferenztisch

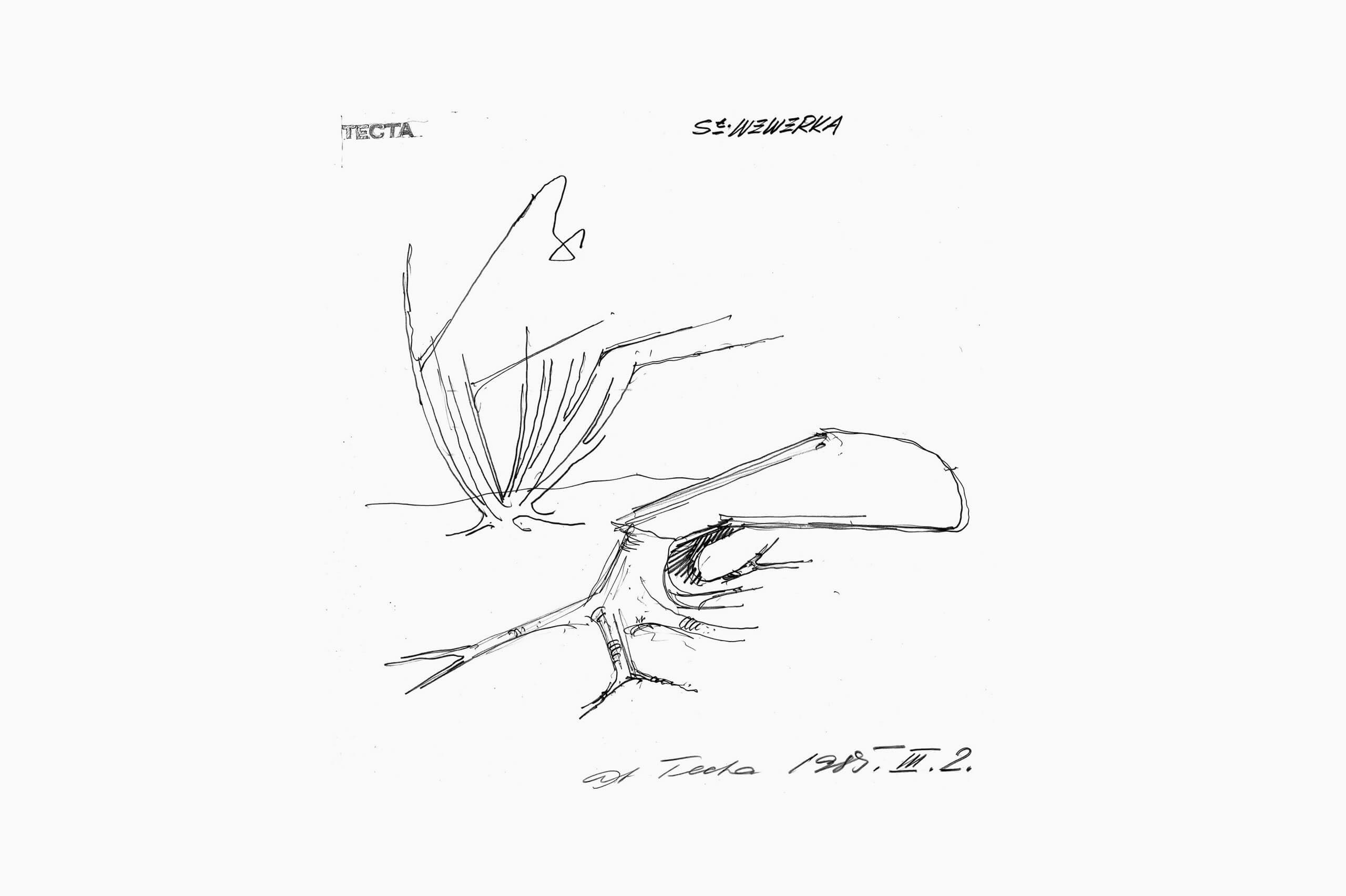

„Zusammenarbeit von Unternehmer – Handwerker – Designer.“

Der Tisch als Mittelpunkt einer Wohnung, einer Familie, bietet mit der fächerartigen Platte die Möglichkeit des behaglichen Zusammenseins kleiner und größerer Gruppen, maximal 7–8 Personen. Unterbau und Kasten können alle notwendigsten Gegenstände wie Geschirr, Gläser, Flaschen, Servietten, Kerzen etc. aufnehmen, außerdem können zusätzlich kleine technische Geräte am Kastenende angebracht werden. Der Tisch kann auch als Arbeits- oder Konferenztisch genutzt werden.

Genialer Verformer des Alltäglichen

Der 1928 geborene Architekt träumte den Traum vom anderen Wohnen, die Bedürfnisse von Essen, Schlafen, Arbeiten und Mobilität in einem Möbel zu kondensieren. Eine „Kleinstwohneinheit ohne Trennwände und Türen“ zu schaffen. 1954 entwarf er die erste grobe Skizze von Cella. Sie wäre ein Möbel-Utopia geblieben, wenn es nicht eine fruchtbare Allianz zwischen dem Künstler und einem Unternehmer gegeben hätte.

+ weiterlesen

- einklappen

Axel Bruchhäuser hatte mit seiner Firma Tecta nicht nur Bauhaus-Möbel originalgetreu und mit Zertifikat reeditiert, sondern immer wieder auch Funktion und Form erforscht, Materialien nach seinen Gesprächen mit Jean Prouvé konstruktiv optimiert – kurz, er hatte in Möbelkonstruktionen gedacht. Ihn reizte die Vision des Wegbegleiters Wewerka (…). Der Vordenker fand eine Antwort auf die ersehnte Vereinbarkeit von Leben, Wohnen und Arbeiten ebenso wie für den Gedanken von Mobilität. Nicht auf eine Region, nicht auf eine Stadt, sondern auf den Menschen bezogen, der „Dinge braucht, die die Seele nicht verletzen.“ Schöne, bescheidene Produkte, die vom Leben und von seinem Kern und Sinn erzählen. „Man kann nicht die Welt retten,“ befand Wewerka, aber Dinge erfinden, „die die Seele schützen“. Cella erzählt die Geschichte vom Kleingehäuse im Großgehäuse, einer neuen Kultur der Bescheidenheit und schafft dabei die Verknüpfung zu dem, was die Welt wirklich antreibt: der kleinsten, wirtschaftlichen Einheit – dem Menschen.